Siritz.com : Qu’est-ce qui vous a amené à créer en 1972 une école de formation aux métiers de l’audiovisuel ?

Max Azoulay : J’étais professeur d’économie et de gestion dans une école d’informatique. Et par ailleurs, j’étais un cinéphile. Et je cherchais à monter une boite, pour être indépendant. C’était l’époque des films institutionnels ou d’entreprise. Et c’est comme ça qu’en 1972, quand j’avais 24 ans, j’ai ouvert L’École Supérieure des Réalisateurs Audiovisuels. L’idée c’était que les réalisateurs disposant de moins de budget pour faire ce type de films il fallait qu’ils soient polyvalents. La formation durait 2 ans. Et, au bout de ces deux années, j’ai découvert que cette polyvalence était nécessaire pour le film institutionnel, mais aussi pour le cinéma. Et là, j’ai créé une troisième année et j’ai changé le nom. C’est devenu l’École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle. Et quand on a créé la 5ème et la 6ème chaîne, on est tombé dans le PAF et ça tombait très bien. https://fr.wikipedia.org/wiki/École_supérieure_de_réalisation_audiovisuelle

Siritz.com : Vous avez développé des options ?

MA : Oui. On a créé des options en 3ème année. L’ISTS qui est une école de son. Et, ensuite, l’École d’animation.

Siritz.com : Ce sont des options ou des écoles à part ?

MA : Ce sont 3 écoles à part. Les programmes sont parallèles, avec des connexions entre eux. A l’ESRA, pour le son, la première année ils font tout eux-mêmes. Mais à partir de la deuxième année cela devient très sophistiqué. Cela demande beaucoup de dextérité et ce sont les élèves de l’ISTS qui font les bandes son des films de l’ESRA et de l’ESRA Animation.

Siritz.com : Et les trois écoles amènent à Bac+3 ?

MA : Oui.

Sirizt.Com : L’ESRA s’est créée à Paris. Puis elle s’est développée en créant des écoles en Province. Normalement cela aurait dû être à Lyon et Marseille. Or c’est Nice et Rennes que vous avez choisis.

MA : J’étais en contact avec le patron de LTM qui fabriquait des éclairages pour tournage. Il s’était installé à Nice et avait acheté les studios de la Victorine. Et c’est lui qui m’a dit de venir à Nice, qu’il fallait vraiment y faire une école. J’y ai été et je me suis dit pourquoi pas. La ville m’a beaucoup aidé, en me prêtant des locaux en pleine Promenade des Anglais et les studios de la Victorine m’ont prêté des studios de son et de mixage sur place.

Siritz.com : Et Rennes ?

MA : J’ai racheté une école qui existait déjà, l’ETPA. Mais je l’ai complètement modifiée.

Siritz.com : Comment est composé le corps enseignant ? De professionnels ?

Le cinéma ce sont avant tout des émotions

MA : Il a deux catégories d’enseignants : des universitaires, qui enseignent la mise en scène, l’histoire du cinéma, etc… Et des professionnels qui enseignent les techniques (image, montage, son, etc…)

Siritz.com : Pourquoi des universitaires et pas des réalisateurs ?

MA : Parce que j’ai fait des expériences et que je me suis rendu compte qu’un réalisateur est obnubilé par sa propre recherche d’écriture. Or, pour enseigner il faut se détacher de ses propres recherches, parce que les élèves ont besoin d’une vision très large. Et puis, il y a une dizaine d’année on a créé un cours assez original, sur la mise en scène comparée. Et il est très efficace, parce qu’on prend les scènes qui sont réitérés dans le cinéma. Par exemple un crime, un baiser, une fuite, un tunnel, etc…Donc, le cours de mise en scène s’intéresse à la stratégie globale de construction d’un film. Au contraire, le cours de mise en scène comparé va prendre par exemple, de scène de meurtre chez Coppola, chez Scorcèse, chez Hitchcock, etc… Et on va comparer la manière dont ils ont créé l’émotion, parce que le cinéma ce sont avant tout des émotions. On va analyser comment le comédien rentre dans le champ, comment on le filme, comment on mélange le scénario et la mise en scène pour créer cette émotion. Parce que le jour où, par exemple, ils auront à filmer un crime ou un baiser, il ne s’agit pas de donner une recette mais de trouver les solutions adaptées à ce qu’ils veulent dire. Et ce cours permet de voir comment ont fait les grands.

Siritz.com : Comment se répartissent les différents types de cours ?

MA : Les cours théoriques durent en moyenne 22 semaines et parallèlement il y a les cours dirigés ou travaux de préparation de production qui durent toute l’année. Et ils se consacrent à plein temps à leur film à partir d’avril et mai.

Siritz.com : C’est quoi la polyvalence ?

MA : Ils vont faire un diaporama en début de première année. Ils ont tous fait de la photo. Ils font des travaux pratique de son pour faire un son 2 pistes. Et ils vont raconter une histoire, ce qui va les obliger à apprendre à découper, à choisir les plans la direction de caméra, la bande son, etc… Et, à partir de janvier, ils vont développer l’écriture d’un court-métrage de 5 minutes. Et là, ils constituent leurs équipes et peuvent participer à plusieurs films, dans des fonctions différentes.

Siritz.com : Et en 2ème année ?

MA : Ils font un spot pub et un film de 10 minutes. Là aussi ils auront des fonctions différentes sur plusieurs films. Ainsi, au bout de 2 années ils ont une vision d’ensemble sur le cinéma. Et là ils vont choisir une des options proposées en 3ème année : écriture et mise en scène, image, montage et post-production, production. On prend 3 élèves de la sélection réalisation et ils vont constituer leurs équipes en puisant dans les autres sections. Leur équipe va ressembler à celle du circuit professionnel.

Siritz.com : Ils ont d’emblée tout le matériel nécessaire ?

MA : Évidemment. Sans avoir à débourser un centime.

Siritz.com : La formation animation est tout de même très différente, parce que la partie dessin est essentielle.

MA : Tout d’abord on prend des gens qui savent déjà dessiner. D’ailleurs on réfléchit à la possibilité de mettre en place deux années préparatoires pour apprendre le dessin. Ils vont apprendre à utiliser des logiciels, dont Maya qui est le principal. Et ils vont apprendre à faire les décors, les personnages. Ils vont avoir des TP pour apprendre le son. En première année ils vont faire des films de 2 à 3 minutes, mais qui ne sont pas forcément parlant parce qu’il y a le problème du mouvement des lèvres. A partir de la deuxième année ils peuvent commencer à le faire.

L’ESRA de Bruxelles et de New-York

Siritz.com : Vous avez ouvert une école à Bruxelles.

MA : Pour donner une dimension européenne à l’école.

Siritz.com : D’où viennent les élèves ?

MA : La moitié sont Belges, l’autre moitié vient du nord de la France ou d’ailleurs.

Siritz.com : L’école est gratuite ?

MA : Non. En Belgique l’enseignement supérieur est gratuit. Mais pour être « subsidié », il faut attendre 10 ans, puis soumettre un dossier et on peut être accepté ou non. Donc j’ai ouvert et l’école est payante.

Siritz.com : Et New-York ?

MA : C’est une quatrième année qui n’est pas diplômante. Mais ça leur permet de travailler avec des profs américains d’écrire un scénario, de réaliser un film là-bas et, surtout, de faire des stages et de connaître le monde professionnel. Ça fait 12 ans que cela existe. Il y a très peu d’élèves qui restent définitivement, mais la moitié environ reste de 3 à 5 ans avant de rentrer en France.

Le DHEC à Bac+5

Siritz.Com : Quelle est la différence du Bac +5 par rapport au Bac +3 ?

MA : C’est le diplôme des hautes études cinématographiques (DHEC). Il y a deux options : réalisation/scénario et l’option production/distribution. La distribution est véritablement en plus. Et on y parle aussi des plateformes. Cela correspond à un besoin. Il y a plein d’étudiants qui ont fait une licence de sciences humaines ou économiques et qui s’intéressent à l’écriture de scénario et à la réalisation. Ou des élèves d’écoles de commerce qui s’intéressent à la production et la distribution. Mais ils n’ont pas la même formation que les diplômés de l’ESRA qui ont fait les options techniques. C’est pourquoi les élèves de la 3ème année de l’Esra doivent se mettre à la disposition des élèves du DHEC pour faire leurs films.

Siritz.com : Il y a une forte extension du secteur. Cela se ressent chez vous ?

MA : Tous nos élèves trouvent un stage, puis ont un bouleau. https://siritz.com/editorial/choc-de-modernisation-pour-les-studios/

Siritz.com : Est-ce que vous faites de la formation permanente ?

MA : Oui. On a le label CALIOTI. On vient d’obtenir le label de Pôle emploi et on devrait obtenir celui de France compétence. En ce moment, nous avons un stage de 6 mois en formation continue.

Siritz.com : Vous avez combien d’élèves en tout.

MA : Grosso modo 2 300 étudiants, dans l’ensemble des villes et des écoles.

Siritz.com : L’école de Nice vient d’ouvrir des locaux à Cannes.

MA : Oui. Ils sont à Cannes La Bocca et sont tout simplement magnifiques. C’est un bâtiment créé par la ville de Cannes pour le dédier à l’audiovisuel. Il possède des plateaux de prise de vue, des amphithéâtres, des salles de cours, des studios de son, des salles de montage. C’est en face du Cineum, un multiplexe de 12 salles de cinéma. Les élèves vont partager leur formation entres les locaux de Nice et ceux de Cannes.

*Rappelons que l’ESRA EST LE SPONSOR DE SIRITZ.COM DEPUIS SA CRÉATION.

MAX AZOULAY PRÉSENTE L’ESRA

Le CarrefourSiritz.com : Qu’est-ce qui vous a amené à créer en 1972 une école de formation aux métiers de l’audiovisuel ?

Max Azoulay : J’étais professeur d’économie et de gestion dans une école d’informatique. Et par ailleurs, j’étais un cinéphile. Et je cherchais à monter une boite, pour être indépendant. C’était l’époque des films institutionnels ou d’entreprise. Et c’est comme ça qu’en 1972, quand j’avais 24 ans, j’ai ouvert L’École Supérieure des Réalisateurs Audiovisuels. L’idée c’était que les réalisateurs disposant de moins de budget pour faire ce type de films il fallait qu’ils soient polyvalents. La formation durait 2 ans. Et, au bout de ces deux années, j’ai découvert que cette polyvalence était nécessaire pour le film institutionnel, mais aussi pour le cinéma. Et là, j’ai créé une troisième année et j’ai changé le nom. C’est devenu l’École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle. Et quand on a créé la 5ème et la 6ème chaîne, on est tombé dans le PAF et ça tombait très bien. https://fr.wikipedia.org/wiki/École_supérieure_de_réalisation_audiovisuelle

Siritz.com : Vous avez développé des options ?

MA : Oui. On a créé des options en 3ème année. L’ISTS qui est une école de son. Et, ensuite, l’École d’animation.

Siritz.com : Ce sont des options ou des écoles à part ?

MA : Ce sont 3 écoles à part. Les programmes sont parallèles, avec des connexions entre eux. A l’ESRA, pour le son, la première année ils font tout eux-mêmes. Mais à partir de la deuxième année cela devient très sophistiqué. Cela demande beaucoup de dextérité et ce sont les élèves de l’ISTS qui font les bandes son des films de l’ESRA et de l’ESRA Animation.

Siritz.com : Et les trois écoles amènent à Bac+3 ?

MA : Oui.

Sirizt.Com : L’ESRA s’est créée à Paris. Puis elle s’est développée en créant des écoles en Province. Normalement cela aurait dû être à Lyon et Marseille. Or c’est Nice et Rennes que vous avez choisis.

MA : J’étais en contact avec le patron de LTM qui fabriquait des éclairages pour tournage. Il s’était installé à Nice et avait acheté les studios de la Victorine. Et c’est lui qui m’a dit de venir à Nice, qu’il fallait vraiment y faire une école. J’y ai été et je me suis dit pourquoi pas. La ville m’a beaucoup aidé, en me prêtant des locaux en pleine Promenade des Anglais et les studios de la Victorine m’ont prêté des studios de son et de mixage sur place.

Siritz.com : Et Rennes ?

MA : J’ai racheté une école qui existait déjà, l’ETPA. Mais je l’ai complètement modifiée.

Siritz.com : Comment est composé le corps enseignant ? De professionnels ?

Le cinéma ce sont avant tout des émotions

MA : Il a deux catégories d’enseignants : des universitaires, qui enseignent la mise en scène, l’histoire du cinéma, etc… Et des professionnels qui enseignent les techniques (image, montage, son, etc…)

Siritz.com : Pourquoi des universitaires et pas des réalisateurs ?

MA : Parce que j’ai fait des expériences et que je me suis rendu compte qu’un réalisateur est obnubilé par sa propre recherche d’écriture. Or, pour enseigner il faut se détacher de ses propres recherches, parce que les élèves ont besoin d’une vision très large. Et puis, il y a une dizaine d’année on a créé un cours assez original, sur la mise en scène comparée. Et il est très efficace, parce qu’on prend les scènes qui sont réitérés dans le cinéma. Par exemple un crime, un baiser, une fuite, un tunnel, etc…Donc, le cours de mise en scène s’intéresse à la stratégie globale de construction d’un film. Au contraire, le cours de mise en scène comparé va prendre par exemple, de scène de meurtre chez Coppola, chez Scorcèse, chez Hitchcock, etc… Et on va comparer la manière dont ils ont créé l’émotion, parce que le cinéma ce sont avant tout des émotions. On va analyser comment le comédien rentre dans le champ, comment on le filme, comment on mélange le scénario et la mise en scène pour créer cette émotion. Parce que le jour où, par exemple, ils auront à filmer un crime ou un baiser, il ne s’agit pas de donner une recette mais de trouver les solutions adaptées à ce qu’ils veulent dire. Et ce cours permet de voir comment ont fait les grands.

Siritz.com : Comment se répartissent les différents types de cours ?

MA : Les cours théoriques durent en moyenne 22 semaines et parallèlement il y a les cours dirigés ou travaux de préparation de production qui durent toute l’année. Et ils se consacrent à plein temps à leur film à partir d’avril et mai.

Siritz.com : C’est quoi la polyvalence ?

MA : Ils vont faire un diaporama en début de première année. Ils ont tous fait de la photo. Ils font des travaux pratique de son pour faire un son 2 pistes. Et ils vont raconter une histoire, ce qui va les obliger à apprendre à découper, à choisir les plans la direction de caméra, la bande son, etc… Et, à partir de janvier, ils vont développer l’écriture d’un court-métrage de 5 minutes. Et là, ils constituent leurs équipes et peuvent participer à plusieurs films, dans des fonctions différentes.

Siritz.com : Et en 2ème année ?

MA : Ils font un spot pub et un film de 10 minutes. Là aussi ils auront des fonctions différentes sur plusieurs films. Ainsi, au bout de 2 années ils ont une vision d’ensemble sur le cinéma. Et là ils vont choisir une des options proposées en 3ème année : écriture et mise en scène, image, montage et post-production, production. On prend 3 élèves de la sélection réalisation et ils vont constituer leurs équipes en puisant dans les autres sections. Leur équipe va ressembler à celle du circuit professionnel.

Siritz.com : Ils ont d’emblée tout le matériel nécessaire ?

MA : Évidemment. Sans avoir à débourser un centime.

Siritz.com : La formation animation est tout de même très différente, parce que la partie dessin est essentielle.

MA : Tout d’abord on prend des gens qui savent déjà dessiner. D’ailleurs on réfléchit à la possibilité de mettre en place deux années préparatoires pour apprendre le dessin. Ils vont apprendre à utiliser des logiciels, dont Maya qui est le principal. Et ils vont apprendre à faire les décors, les personnages. Ils vont avoir des TP pour apprendre le son. En première année ils vont faire des films de 2 à 3 minutes, mais qui ne sont pas forcément parlant parce qu’il y a le problème du mouvement des lèvres. A partir de la deuxième année ils peuvent commencer à le faire.

L’ESRA de Bruxelles et de New-York

Siritz.com : Vous avez ouvert une école à Bruxelles.

MA : Pour donner une dimension européenne à l’école.

Siritz.com : D’où viennent les élèves ?

MA : La moitié sont Belges, l’autre moitié vient du nord de la France ou d’ailleurs.

Siritz.com : L’école est gratuite ?

MA : Non. En Belgique l’enseignement supérieur est gratuit. Mais pour être « subsidié », il faut attendre 10 ans, puis soumettre un dossier et on peut être accepté ou non. Donc j’ai ouvert et l’école est payante.

Siritz.com : Et New-York ?

MA : C’est une quatrième année qui n’est pas diplômante. Mais ça leur permet de travailler avec des profs américains d’écrire un scénario, de réaliser un film là-bas et, surtout, de faire des stages et de connaître le monde professionnel. Ça fait 12 ans que cela existe. Il y a très peu d’élèves qui restent définitivement, mais la moitié environ reste de 3 à 5 ans avant de rentrer en France.

Le DHEC à Bac+5

Siritz.Com : Quelle est la différence du Bac +5 par rapport au Bac +3 ?

MA : C’est le diplôme des hautes études cinématographiques (DHEC). Il y a deux options : réalisation/scénario et l’option production/distribution. La distribution est véritablement en plus. Et on y parle aussi des plateformes. Cela correspond à un besoin. Il y a plein d’étudiants qui ont fait une licence de sciences humaines ou économiques et qui s’intéressent à l’écriture de scénario et à la réalisation. Ou des élèves d’écoles de commerce qui s’intéressent à la production et la distribution. Mais ils n’ont pas la même formation que les diplômés de l’ESRA qui ont fait les options techniques. C’est pourquoi les élèves de la 3ème année de l’Esra doivent se mettre à la disposition des élèves du DHEC pour faire leurs films.

Siritz.com : Il y a une forte extension du secteur. Cela se ressent chez vous ?

MA : Tous nos élèves trouvent un stage, puis ont un bouleau. https://siritz.com/editorial/choc-de-modernisation-pour-les-studios/

Siritz.com : Est-ce que vous faites de la formation permanente ?

MA : Oui. On a le label CALIOTI. On vient d’obtenir le label de Pôle emploi et on devrait obtenir celui de France compétence. En ce moment, nous avons un stage de 6 mois en formation continue.

Siritz.com : Vous avez combien d’élèves en tout.

MA : Grosso modo 2 300 étudiants, dans l’ensemble des villes et des écoles.

Siritz.com : L’école de Nice vient d’ouvrir des locaux à Cannes.

MA : Oui. Ils sont à Cannes La Bocca et sont tout simplement magnifiques. C’est un bâtiment créé par la ville de Cannes pour le dédier à l’audiovisuel. Il possède des plateaux de prise de vue, des amphithéâtres, des salles de cours, des studios de son, des salles de montage. C’est en face du Cineum, un multiplexe de 12 salles de cinéma. Les élèves vont partager leur formation entres les locaux de Nice et ceux de Cannes.

*Rappelons que l’ESRA EST LE SPONSOR DE SIRITZ.COM DEPUIS SA CRÉATION.

LA RÉMUNÉRATION DE MARC DUGAIN

CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DE « EUGÉNIE GRANDET »

Cette adaptation du chef d’œuvre de Balzac est le 5éme long métrage de celui qui est l’un des plus grands écrivains français. Une fois de plus, on constate que Balzac est l’un des plus grands scénaristes universels. https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Dugain

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugénie_Grandet_(film,_2021)

Il a été produit par Patrick André (High sea production) pour un budget de 3,7 millions € et il est distribué par Ad Vitam. C’est une coproduction franco-Belge, la Belgique investissant un peu moins de 10%.

Les précédent film distribué par Ad Vitam avait été très rentable selon l’évaluation de Siritz.com https://siritz.com/financine/performance-distribution-des-films-francais/

Le producteur français a mis en participation une partie de son salaire et de ses frais généraux, un peu de niméraire, son crédit d’impôt, du fonds de soutien en préparation et du fonds de soutien en production.

Il a un coproducteur, Paul-Dominique Vacharsinthu (Tibis P. Films), qui a investi 400 000 € en numéraire. La Région Ile de France a accordé une aide remboursable et la Région pays de la Loire a également accordé une aide. La sofica adossée a Ad Vitam a investi ainsi qu’une autre sofica. Canal+ et Multithématiques ont préacheté les passages de télévision payante, mais aucune chaîne en clair n’est présente.

Ad Vitam a donné un petit minimum garanti pour le mandat salle et Kinology un minimum garanti pour les ventes internationales.

La Belgique apporte 250 000 €. Son producteur est Scope mais les fonds viennent essentiellement du Tax Shelter.

Pour la préparation, 30 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 68 000 €, dont 38 000 € d’à valoir sur droits d’auteur et 30 000 € de salaire de technicien.

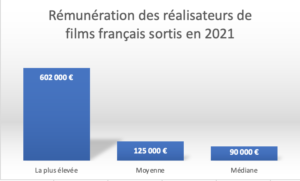

C’est moins que la rémunération médiane des réalisateurs de films français sortis en 2021.

Il a en outre reçu 20 000 € pour le scénario.

Son précédent film était « L’échange des princesses » sorti en salle le 27 décembre 2017. Il avait le même producteur et le même distributeur. Son budget prévisionnel était de 9,7 millions €.

Pour la préparation, 37 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 74 000 €, dont 28 000 € d’à valoir sur droits d’auteur et 46 000 € de salaire de technicien.

C’était une adaptation d’un roman de Chantal Thomas qui avait été acquis 100 000 €. Le scénario avait été écrit par celle-ci et Marc Dugain pour 110 000 € d’à valoir.

Le film avait rassemblé 370 000 spectateurs.

*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors es films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit du dossier sur lequel le producteur a monté son financement, correspondant à l’agrément d’investissement, non les données définitives, après production effective du film. Ce site dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 11 ans d’archives.

LA RÉMUNÉRATION DE LAURENT CANTET

CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DE « ARTHUR RAMBO »

Ce drame est son 8ème long métrage. https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Cantet

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Il a été produit par Marie-Ange Luciani (Les films de Pierre), pour un budget prévisionnel de 4,2 millions €. https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rambo

Il est distribué par Memento films.https://siritz.com/le-carrefour/le-positionnement-dalexandre-mallet-guy/

Pour financer le film, le producteur a mis son salaire et la moitié de ses frais généraux en participation. Mais la plus grande partie du numéraire investie est couverte par le crédit d’impôt. Il a bénéficié de 570 000 € d’avance sur recettes et d’une aide de la région Ile de France . Trois soficas y ont investi.

Canal + et Multithématiques ont effectué un achat. France 2 est coproducteur et a effectué un préachat pour la télévision en clair pour le même montant. Memento a donné un minimum garanti pour les mandats salle, vidéo et vod. Play time a le mandat de vente international contre l’investissement d’une sofica adossée.

La rémunération de Laurent Cantet est de 127 000 € répartie à part égale entre salaire de technicien et à valoir sur droits d’auteurs. C’est à peu près la rémunération moyenne des réalisateurs de films français sortis en 2021.

Il a coécrit le scénario avec Fanny Burdino et Samuel Doux. Ils se sont partagé une rémunération de 205 000 €.

Son précédent film était « L’Atelier », sorti en salle el 10 septembre 2019. Il était produit par Denys Freyd (Archipel 35) pour un budget prévisionnel de 3,5 millions € et distribué par Diaphana.

Pour la préparation, 35 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur était de 99 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien.

Il avait coécrit le scénario avec Robin Campillo et ils s’étaient partagé 99 000 €.

Le film avait rassemblé 147 000 spectateurs.

*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors es films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit du dossier sur lequel le producteur a monté son financement, correspondant à l’agrément d’investissement, non les données définitives, après production effective du film. Ce site dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 11 ans d’archives.

CINÉMA : ENTRE OPTIMISME ET COLÈRE

ÉditorialLe 76ème congrès de la FNCF qui s’est tenu à Deauville la semaine dernière a été riche d’enseignement pour tous les professionnels du cinéma. Les exploitants de salles sont en effet directement en relation avec le public et leurs observations sont très précieuses.

Or, tous, estiment que, malgré les deux confinements, le public a retrouvé le chemin des salles. Ils pensent que, s’il n’y a pas de 4ème vague, on devrait retrouver les chiffres de fréquentation d’avant la pandémie, c’est-à-dire rester en permanence au-dessus de 200 millions de spectateurs par an. Ainsi, la semaine de la sortie de « Dune », la fréquentation hebdomadaire a dépassé celle de la semaine équivalente de 2019, une année qui avait atteint 213 millions de spectateurs.

Perte de la moitié des jeunes

Le seul point négatif est que les jeunes de 18 à 25 ans sont deux fois moins nombreux qu’il y a 10 ans et ne viennent que pour voir des blockbusters américains. La FNCF estime que l’éducation à l’image, en liaison avec l’Éducation nationale, est une façon pour les reconquérir, mais qu’il faut augmenter ses moyens et moderniser ses méthodes. Le Pass culturel semble aussi avoir un effet. Mais il faut sans doute aussi que les Français proposent des films qui visent ce public de jeunes. Et l’obligation du Pass sanitaire qui sera imposée aux 12/18 ans dans les salles, mais pas dans le cadre de l’Éducation à l’école va susciter l’incompréhension des jeunes par son incohérence.

Économie mais aussi animation de la cité

Christophe Courtois, le directeur de la distribution de SND, fait néanmoins remarquer qu’en 2019 il y avait 15% d’écrans et 30% de séances de plus qu’il y a 10 ans pour une même fréquentation. Ce qui pose évidemment un problème d’amortissement. Un autre exploitant a souligné le fait qu’avant la pandémie les salles de Grande-Bretagne avaient un chiffre d’affaires sensiblement supérieur à celui de la France, avec beaucoup moins de salles. http://www.lefilmfrancais.com/cinema/153616/congres-fncf-2021-les-investissements-dans-les-salles-en-debat-la-table-ronde

Mais François Aymé, le Président le l’AFCAE (salles art et essai) qu’en France on raisonne en nombre d’entrées parce que le cinéma a un rôle essentiel social et culturel d’animation de la cité .

On peut aussi rappeler que les chiffres britanniques étaient gonflés par la surévaluation de la livre par rapport à l’euro.

Le piratage reste néanmoins un des fléaux qui menace en permanence le cinéma en salle. Or, depuis la réouverture des salles en France il y a un ou des pirates qui ont recommencé à filmer les films en vidéo dès leur sortie et les mettre sur le net. De plus, aux États-Unis, de grands films sortent sur une plateforme avant de sortir en France et cela permet à des pirates de se procurer une copie numérique de très bonne qualité.

Macron poignarde le cinéma dans le dos

Or Nicolas Seydoux, le Président de l’Alpa, qui est chargée de lutter contre le piratage des films de cinéma rappelle que les mesures prises pour fermer les sites miroir sont tous à fait insuffisantes. La seule façon de mettre fin à ce qui est tout simplement du vol est de punir d’une amende celui qui regarde un film piraté. Les députés de droite comme de gauche se sont enfin mis d’accord pour voter une loi instaurant ses sanctions.

Mais le gouvernement, c’est-à-dire le président de la République, s’est opposé au vote de cette loi, poignardant le cinéma dans le dos.

Colère des distributeurs

Par ailleurs, quand Macron a annoncé le Pass sanitaire dans les lieux recevant le public, il imposé cette mesure dès le 21 juillet, deux semaines avant les autres lieux recevant du public et ne laissant pas aux salles le temps de se préparer. La fréquentation s’est effondrée et la FNCF estime que la façon dont cette mesure a été appliqué aux salles de cinéma a fait perdre au secteur 7 millions de spectateurs, soit environ 50 millions €.

Roselyne Bachelot est venue au Congrès pour annoncer qu’elle partageait cette évaluation. L’État allait accorder aux salles une compensation de 27 millions €, ce qui correspond à leur part de la recette perdu. Mais les distributeurs et les producteurs ne toucheraient que 7 millions, ce qui a suscité une grande incompréhension et beaucoup de colère de leur part. https://siritz.com/financine/34-millions-e-sur-52-millions-e/

A la FNCF on explique cette incohérence par le fait que les distributeurs n’ont pas fait le lobbying qu’ils auraient dû faire auprès des pouvoirs publics.

Difficultés de recrutement malgré le chômage

De nombreux exploitants doivent faire face à un problème très répandu en France dans d’autres secteurs : ils ont du mal à recruter le personnel dont ils ont besoin bien qu’il y ait 2 millions de chômeurs dans le pays.

Leur explication c’est que le confinement a amené de nombreux salariés à réfléchir à leur vie professionnelle. Et à ne plus vouloir la consacrer à des tâches sans intérêt, de pure exécution. Il va donc falloir élever le niveau et la rémunération des métier. Et transformer des fonctions de pure exécution comme caissière ou agent d’accueil, en fonctions polyvalente, épanouissante, nécessitant une formation et donnant la possibilité d’initiatives.

Lors de la journée des éditeurs de films, pendant laquelle 30 distributeurs ont présenté des bandes annonces ou des extraits de 355 films à venir, deux fait sont à noter. D’une part très peu de films de 2022 semblent susceptibles d’atteindre ou de dépasser les 5 millions d’entrées. Or ce serait nécessaires pour rester au-dessus de 200 millions de spectateurs. D’autre par Disney n’a présenté aucun film de 2022, soulignant ce que cela signifierait s’il mettait en exécutions menace de ne pas sortir ses films en salle en France s’il perdait l’arbitrage sur le chronologie des médias et devait retirer les films de Disney + quand ils passeraient sur les chaînes en clair. https://www.ecranlarge.com/films/news/1396577-cinema-vs-streaming-disney-rentre-en-guerre-contre-la-chronologie-des-medias-en-france

LA RÉMUNÉRATION DE GIOVANNI ALOI

CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DE «LA TROISIÈME GUERRE »

Ce film, qui est à la fois un drame et un film de guerre, est le premier long métrage de ce réalisateur italien.https://capricci.fr/wordpress/product/la-troisieme-guerre/

Il a été présenté en avant-première au Festival de Venise.

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.Il est déjà sorti au Québec.

Le film a un budget prévisionnel de moins de 1,8 millions €. Il est distribué à 50/50 par Thierry Lounas (Capricci Film,) Manuel Chiche, Monique Barbaroux (Jokers Films). https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Troisième_Guerre

Le producteur a mis en participation son salaire, ses frais généraux et son crédit d’impôt. Le film a bénéficié de 500 000 d’avance sur recette de la commission premier film. Il a reçu une aide non remboursable de région Pays de la Loire.

Arte Cinfonova a également investi.

Pour la télévision payante Canal a effectué un préachat de 400 000 € et Multithématiques un préachat de 80 000 €.

Les distributeurs ont donné un minimum garanti de 100 000 €, uniquement pour les droits salle. Wild bunch a le mandat de vente internationale, avec un minimum garantie de 50 0000 €.

Pour la préparation, 30 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 30 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien.

Le scénario a été écrit par Dominique Baumard pour 20 000 €.

*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors es films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit du dossier sur lequel le producteur a monté son financement, correspondant à l’agrément d’investissement, non les données définitives, après production effective du film. Ce site dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 11 ans d’archives.

34 MILLIONS € SUR 52 MILLIONS €

FinanCinéC’EST LE COMPENSATION PAR L’ÉTAT AU CINÉMA POUR LE PASS

Pendant tout le Congrès de la FNCF qui se tient à Deauville, les exploitants n’ont cessé de féliciter le gouvernement et le CNC de leur soutien financier pendant la pandémie. Sauf à propos de l’instauration du Pass à l’entrée des salles, le 21 juillet, bien avant les autres endroits recevant du public.

Hier, la ministre de la culture, Roselyne Bachelot est venue au Congrès annoncer les aides qui seront accordées au cinéma pour compenser l’instauration du Pass sanitaire aux salles de cinéma le 21 juillet. Cette instauration a été rendue obligatoire, sans période de préparation et plusieurs semaines avant les autres professions recevant du public, comme les restaurants. De ce fait la fréquentation a fortement chuté.

La FNCF a évalué la perte due à cette mesure à 7 millions de spectateurs et à 52 millions d’euros. La ministre partage pleinement ces évaluations.

Elle a annoncé que le cinéma bénéficierait d’une aide compensatoire de 34 millions d’euros dont 27 destinés aux salles et 7 destinés aux distributeurs et aux producteurs. Cette dernière serait allouée sous forme d’augmentation du soutien automatique pour les films sortis pendant la mise en place du Pass sanitaire.

Pour les exploitants la FNCF devra élaborer au plus vite avec le CNC les modalités de l’attribution de cette aide.

Donc le gouvernement a décidé de ne compenser qu’environ 60% des effets de sa brusque instauration du Pass sanitaire au cinéma.

Mais, la recette des films qui viennent de sortir se répartiT 50/50 entre le distributeur et le producteur. Or, sur la parte de 52 millions € de recettes les exploitants vont recevoir un peu plus de leurs 50% alors que distributeurs vont recevoir à peine 25 %. Nombre d’entre eux sont donc furieux de l’annonce de la ministre qu’ils trouvent tout à fait injuste. D’autant plus que, pour un film qui vient de sortir, cette perte porte sur la très grande majorité de la recette, alors que pour un exploitant elle ne porte que sur 2 semaines sur 52.

LA RÉMUNÉRATION DE PATRICK IMBERT

CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DU « SOMMET DES DIEUX »

Ce dessin animé, qui est l’ adaptation d’un célèbre manga, est le premier long métrage du réalisateur. Auparavant il était animateur et scénariste de films animation. https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Imbert_(réalisateur)

Il s’agit d’une coproduction entre la France (80%) et le Luxembourg (20%). En France le film est produit par Jean-Charles Ostorero (Juilanne Films) avec Didier et Damien Brunner (Folivari). Son distributeur est Diaphana qui a les mandats salle, vidéo, vod et S-Vod

.https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sommet_des_dieux_(film)

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Son devis prévisionnel est 9,3 millions €.Les producteurrs ont investi du fonds de soutien une partie de leur salaire de producteur et de leurs frais généraux et tout leur crédit d’impôt. Le film a bénéficié de 600 000 € d’avance sur recettes et de 400 000 € de soutien à la création visuelle et sonore.

Il y a un soutien de la Procirep et de la fondation GAN. La région Île de France a donné son soutien et la région Auvergne-Rhône-Alpes-Cinéma est coproducteur. Tout comme trois soficas.

Canal+ et Multithématiques ont préacheté un passage pour la télévision à péage tandis que France 3 est à la fois coproducteur et préacheteur pour la télévision en clair. France 4 a également préacheté un passage.

Diaphana a donné un minimum garanti pour ses mandats français, tandis que Wild Bunch a donné un minimum garanti pour le mandat ventes internationales hors Luxembourg.

La fabrication a duré 844 jours.

La rémunération du réalisateur est de 290 000 €, dont 95 000 € pour sa participation au scénario et 195 000 pour son salaire de technicien. C’est plus du double de la rémunération moyenne des réalisateurs de film français sortis en 2021.

La manga a été achetée 210 000 €.Il y a deux coscénaristes, Magali Pouzot et Jean-Charles Ostero, qui ont touché 21 000 €.

Le coproducteur luxembourgeois est Stéphan Roelants (Mélusine Production) qui a investi du numéraire. Mais le gros du financement vient du Film Fund Luxembourg qui a apporté une aide de 1,7 millions €.

*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors es films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit du dossier sur lequel le producteur a monté son financement, correspondant à l’agrément d’investissement, non les données définitives, après production effective du film. Ce site dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 11 ans d’archives.

COMBIEN FRANÇOIS OZON A ÉTÉ RÉMUNÉRÉ

CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DE « TOUT S’EST BIEN PASSÉ »

Ce vingtième film de François Ozon est, comme le précédent, une adaptation d’un roman. https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Ozon

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Il est produit par Éric et Nicolas Altmayer (Mandarin Production) pour un budget prévisionnel de 6,7 millions € et distribué par Diaphana. https://fr.wikipedia.org/wiki/Tout_s%27est_bien_passé

Le producteur a investi du numéraire, son salaire, frais, généraux , son crédit d’impôt, et du fonds de soutien.

Il est coproduit par Playtime, une sofica adossée, une sofica mixte et trois autres soficas.

Canal+ et Multithématiques ont acheté un passage pour la télévision à péage. France télévision est coproducteur et a acheté un passage pour le même montant.

Diaphana a accordé un minimum garanti dépassant largement 10% du budget prévisionnel pour les mandats salle, vidéo, vod et S-Vod. Play time a le mandat de vente international, mais sans minimum garanti.

Pour la préparation, 35 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 200 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien.C’est plus de 50% de plus que la moyenne des rémunérations moyennes des réalisateurs de films français sortis en 2021.

Il a en outre reçu 302 000 € pour son scénario. Le roman d’Émmanuèle Bernheimdont dont le film est une adaptation a été acheté 75 000 €.

Le précèdent film de François Ozon était « Été 85 », sorti le 15 juillet 2020. Il avait le même producteur et le même distributeur. Son budget initial était 6 millions €.

Pour la préparation, 31 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur était de 200 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. Et il avait touché 302 000 € pour son scénario qui était l’adaptation d’un roman acheté 75 000 €.

*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors es films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit du dossier sur lequel le producteur a monté son financement, correspondant à l’agrément d’investissement, non les données définitives, après production effective du film. Ce site dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 11 ans d’archives.

LA RÉMUNÉRATION DE NADAV LAPID

CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DU « GENOU D’AHED »

C’est le quatrième long métrage de ce réalisateur israélien.https://fr.wikipedia.org/wiki/Nadav_Lapid

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Tourné en Israël, c’est une coproduction de la France à 68%, de l’Allemagne à 22% et d’Israël à 10%. https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Genou_d%27Ahed

Le budget prévisionnel du film est de 1,5 millions €. En France il a comme producteur délégué Judith Lou Levy et Ève Robin (Les films du bal) Il est distribué par Pyramide Distribution. Le producteur a investi son salaire de producteur.

4 coproducteurs ont investi chacun 30 0000 € en compte de soutien : Srab, Mandarin, Nord-Ouest films, Velvet Films . Et, Decia films, a investi le double.

Le CNC a accordé une aide aux cinémas du monde. Canal+ et Multithématques ont effecuté un préachat pour la télévision à péage. Arte est coproducteur et a effectué un préachat. Pyradmide distribution a donné un minimum garani pour la mandats salle et vidéo et Kinology a donné un minimum garanti pour la mandat international.

En Allemagne le producteur est David Keitsch (Komplizen Film) et Arte Allemagne a effectué un achat. En Israël le producteur est Pie Films (Osnat Handelsman Keren et Talia Klenheder).

Pour la préparation, 41 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 40 000 €, répartie à part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’’est moins de la moitié de la rémunération médiane des réalisateurs de films français sort21.

Pour la préparation, 25 jours de tournage et la post-production de « L’institutrice », sorti en salle de 10 septembre 2014, Nadar Lapid avait eu une rémunération de 66 000 €, répartie à part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’’était une coproduction de 53% Israël et 47% de la France.

Le producteur était Haut et court qui en était aussi distributeur.

Le film avait rassemblé 68 000 spectateurs.

*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors es films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit du dossier surleque le producteur a monté son financement, no les données définitives, après production effective du film. Ce site dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 11 ans d’archives.

LA MULTIPLICATION DE L’OFFRE EST IRRÉVERSIBLE

ÉditorialELLE VA OBLIGER LE CINÉMA A UNE RÉVOLUTION A PEINE ENTAMÉE

Dans le quotidien LES ECHOS de mercredi dernier, le journaliste Nicolas Madeleine écrit un très intéressant article sur « Musique, séries, podcasts… quand l’excès d’offre abime la demande ». https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0611696460072-musique-series-podcasts-quand-lexces-doffre-abime-la-demande-2430605.php#xtor=CS1-3046

Il pourrait ajouter aujourd’hui cinéma. Certes, une partie des professionnels, notamment des exploitants, estime depuis longtemps qu’il y a trop de films. Mais il est plus facile de dire ceux qui sont en trop après qu’avant. Néanmoins, on se trouve actuellement dans une situation unique, puisque, du fait de la fermeture des salles, pendant de longs mois, en France et dans le monde, notamment aux États-Unis, arrivent chaque semaine sur notre marché beaucoup plus de films que d’habitude. Du fait des restrictions sanitaires, les salles n’ont pas encore retrouvé leur fréquentation d’avant la crise, mais l’offre est, comme le décrit l’article, supérieure à la demande.

Il y a d’abord la couverture média qui doit se partager, certains films étant quasiment oubliés. Et, face à une telle profusion, le public ne sait que choisir, au point d’être paralysé et de ne pas aller au cinéma. C’est très bien décrit dans l’article pour d’autres créations culturelles.

Mais, dans le cinéma, une fois le surstock écoulé, est-ce que l’on reviendra à un volume de sorties « normales », c’est-à-dire d’avant la crise ? Là encore l’analyse de l’article montre que ça n’est pas certain. Car, du fait du numérique, les coûts de fabrications se sont effondrés. Sauf pour quelques superproductions c’est le talent à tous les niveaux qui coûte. Si, par exemple s’ils sont principalement rémunérés sur les résultats ou qu’ils ont avant tout intérêt ce qu’une œuvre existe, les talents décident de réduire fortement leur rémunération fixe, les coûts peuvent s’effondrer.

Reste évidemment la promotion, indispensable pour exister. Or, dans son interview publié le 9 septembre sur notre site, un exploitant qui est très bien placé pour observer et analyser le cinéma, François Thirriot, le président du Syndicat français des théâtres cinématographiques, remarquait que « Demon slayer a été un énorme succès. Chose intéressante, ce film manga distribué par CGR Events n’a fait l’objet d’aucune communication traditionnelle. Son succès s’est bâti sur les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela mérite réflexion. » https://siritz.com/le-carrefour/francois-thirriot-est-optimiste-pour-la-salle/

François Thirriot a raison : cela mérite réflexion.

En somme, la multiplication de l’offre du fait du numérique est un phénomène irréversible et qui va s’amplifier. Et il va obliger les professions du cinéma à modifier profondément leurs méthodes de travail et leur modèle économique. Cette multiplication ne fait peut-être que commencer.