Le 8ème long métrage réalisé par Sebastien Betbeder est « L’incroyable femme des neiges », une comédie au bord du gouffre.

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Sebastien Betbeder

Son budget prévisionnel est 2 millions €, soit la moitié du budget prévisionnel médian des films de fiction de notre dernier baromètre. https://siritz.com/financine/barometre-des-budgets-previsionnels/ Pour la préparation, 30 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 42 000 €, dont 7 500 € d’à valoir sur droits d’auteur et 34 500 € de salaire de technicien. Là encore, c’est la moitié de la rémunération médiane des réalisateurs de films de fiction. https://siritz.com/financine/le-barometre-de-la-remuneration-des-realisateurs-2/. Il a écrit le scénario avec Mathieu Robert pour 53 000 €, soit le tiers du budget médian des scénarios. https://siritz.com/financine/budget-des-scenarios-en-2025-et-2024/

Les droits musicaux sont de 30 000 €, mais aucun compositeur ou responsable de la musique n’est crédit dans les documents à notre disposition. En tout cas, c’est les trois quarts du budget médian de la musique de films. https://siritz.com/financine/remuneration-des-compositeurs-de-musique/Enfin, les rôles principaux ont reçu 130 000 €, soit 20% de plus que leur rémunération médiane.

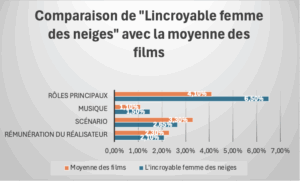

Pour bien illustrer la part du budget que la production de « L’incroyable femme des neiges » a consacré aux quatre principaux postes de l’affiche par rapport à ce qui leur est consacré dans la moyenne des films le tableau ci-dessous est éclairant :

La production a très nettement mis l’accent sur la rémunération du casting. Le poids de la musique par rapport au budget total du film est légèrement supérieure à la moyenne des films. Celui de la rémunération du réalisateur et du scénario est sensiblement inférieur à la moyenne.

Le producteur délégué est Envie de tempête productions (Frédéric Dubreuil et Jessica Cressy). Sedna est coproducteur. Angoa/Procirep ainsi que la région Bourgogne France Comté lui ont apporté leur aide. Canal+ et Ciné+ l’ont préacheté. KMBO a donné un minimum garanti pour les mandats salle, vidéo, VàD, VàDA tandis que Be for Films a le mandat de vente à l’étranger sans minimum garanti.

Le précédent film de Sebastien Betbeder était « Tout fout le camp », sorti en 2022. Son budget prévisionnel était 1,2 millions €. Il avait le même producteur et Rezo films était le distributeur. Il avait rassemblé 5 000 spectateurs.

www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie budget, le plan de financement et la répartition des recettes prévisionnels de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit des chiffres de l’agrément d’investissement sur la base duquel le producteur a monté son financement. Il dispose de nombreuses archives et d’un puissant moteur de recherche. Il dispose d’archives des films sortis depuis 2010 et d’un puissant moteur de recherche, avec de multiples critères.

UNE ENQUÊTE SUR LES VIOLENCES POLICIÈRES

CinéscoopLe 8ème film réalisé par Dominik Moll https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominik_Mollest « Dossier 137 », https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominik_Moll, une enquête sur les violences policières.

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Dominik Moll

Son budget prévisionnel est 6,2 millions €, soit 10% de plus que le budget prévisionnel moyen des films français de fiction de notre dernier baromètre. https://siritz.com/financine/barometre-des-budgets-previsionnels/. Pour la préparation, 40 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 150 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. Là encore c’est 10% de plus que la rémunération moyenne des réalisateurs. https://siritz.com/financine/le-barometre-de-la-remuneration-des-realisateurs-2/Il a écrit le scénario avec Gilles Marchand pour 200 000 €, soit 10% de plus que le budget moyen des scénarios. La musique a été confiée à Olivier Marguerit pour 51 000 €. C’est 80% des droits musicaux moyens des films français. https://siritz.com/financine/remuneration-des-compositeurs-de-musique/Quant aux rôles principaux leur rémunération est 250 000 €, ce qui revient à 10% de plus que la rémunération moyenne des rôles principaux. https://siritz.com/financine/la-remuneration-des-roles-principaux-en-2025/

Pour bien illustrer la part du budget que la production de «Dossier 137″ a consacré aux quatre principaux postes de l’affiche par rapport à ce qui leur est consacré dans la moyenne des films le tableau ci-dessous est éclairant :

Comme on le voit le poids, en pourcentage du budget total, de la rémunération du réalisateur est légèrement supérieur à celui de la moyenne des films. Celui du budget du scénario et de la rémunération des rôles principaux est légèrement inférieure. Celui de la musique est plus nettement inférieur.

Le producteur délégué est Haut et Court (Carole Scotta, Caroline Benjo, Barbara Letellier et Simon Arnal). France 2 cinéma est coproducteur. Le film a bénéficié de 480 000 € d’avance sur recettes. Europe Creative Media lui a apporté son soutien. Une sofica garantie et cinq sofica non garanties y ont investi. Canal+, Ciné+ et France télévisions l’ont préacheté. Haut et court a donné un minimum garanti pour les mandats de distribution en France et un autre pour les ventes à l’étranger.

Le précédent film réalisé par Dominik Moll était « La nuit du 12 », sorti en 2022. https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nuit_du_12. Son producteur était Haut et Court pour un budget prévisionnel 4,1 millions €. Haut et Court et Memento Films le distribuaient. Le film avait rassemblé 545 000 spectateurs.

www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie budget, le plan de financement et la répartition des recettes prévisionnels de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit des chiffres de l’agrément d’investissement sur la base duquel le producteur a monté son financement. Il dispose de nombreuses archives et d’un puissant moteur de recherche. Il dispose d’archives des films sortis depuis 2010 et d’un puissant moteur de recherche, avec de multiples critères.

UN HUIS CLOS SUR LA RÉDEMPTION D’UN FORÇAT

CinéscoopLe 10ème film réalisé par Éric Besnard https://fr.wikipedia.org/wiki/Éric_Besnard_(réalisateur)est « Jean Valjean » qui est un huis clos sur la rédemption d’un bagnard. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Valjean_(film)

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Éric Besnard

Son budget prévisionnel est 7 millions €, soit un quart de plus que le budget prévisionnel moyen des films de fiction français de notre dernier baromètre. https://siritz.com/financine/barometre-des-budgets-previsionnels/.Pour la préparation, 33 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 250 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’est presque le double de la rémunération moyenne des réalisateurs. https://siritz.com/financine/le-barometre-de-la-remuneration-des-realisateurs-2/Il a écrit le scénario pour 150 000 €. C’est 20% de moins que le budget moyen des scénarios. https://siritz.com/financine/budget-des-scenarios-en-2025-et-2024/.La musique a été confiée à Christophe Julien pour 45 000 €, ce qui correspond aux trois quarts des droits musicaux moyens des films français. https://siritz.com/financine/remuneration-des-compositeurs-de-musique/.Les rôles principaux ont reçu 450 000 €, soit le double de leur rémunération moyenne.

Pour bien illustrer la part du budget que la production de « Jean Valjean » a consacré aux quatre principaux postes de l’affiche par rapport à ce qui leur est consacré dans la moyenne des films le tableau ci-dessous est éclairant :

Comme on le voit, la part de la rémunération des rôles principaux et de la rémunération du réalisateur dans le budget total du film est très supérieurs à la moyenne, alors que celle du scénario et de la musique est sensiblement inférieure.

Le producteur délégué est Radar Films (Clément Miserez). France 3 cinéma est coproducteur. Deux soficas non garanties y ont investi. La région Paca lui a apporté son soutien. OCS, Ciné+, HBO Max et France 3 l’ont préacheté. Warner Bros a donné un minimum garanti pour les mandats de distribution en France et Ginger & Fred un minimum garanti pour le mandat de ventes à l’étranger.

Le précédent film réalisé par Éric Besnard était « Louise Violet », sorti en 2024. Il était produit par Nord-Ouest Films pour un budget prévisionnel de de 6,7 millions €. Distribué par Orange Studio et Apollo Films, il avait rassemblé 675 000 spectateurs.

www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie budget, le plan de financement et la répartition des recettes prévisionnels de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit des chiffres de l’agrément d’investissement sur la base duquel le producteur a monté son financement. Il dispose de nombreuses archives et d’un puissant moteur de recherche. Il dispose d’archives des films sortis depuis 2010 et d’un puissant moteur de recherche, avec de multiples critères.

PLONGÉE DANS LA SANTÉ MENTALE D’UNE JEUNE

CinéscoopLa comédienne et romancière Isabelle Carré réalise son premier film « Les rêveurs », tiré de son roman éponyme paru chez Gallimard, paru en 2018. C’est une plongée dans la santé mentale d’une jeune fille.

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Isabelle Carré

Son budget prévisionnel est 4,8 millions €, soit 90% du budget prévisionnel moyen des films français de fiction de notre dernier baromètre. https://siritz.com/financine/barometre-des-budgets-previsionnels/ Pour la préparation, 37 jours de tournage et la post-production la rémunération de la réalisatrice est de 55 000 €, dont 50 000 € d’à valoir sur droits d’auteur et 5 000 € de salaire de technicien. Les droits du livre ont été acquis 30 000 € et elle a écrit le scénario avec Agnès de Sacy pour 36 000 €. Le budget total du scénario est donc 35% du budget médian du scénario.https://siritz.com/financine/budget-des-scenarios-en-2025-et-2024/

Elle a confié la musique à Benoît Carré pour 110 000 €. C’est presque le double du budget moyen des droits musicaux des films. https://siritz.com/financine/remuneration-des-compositeurs-de-musique/Les rôles principaux, dont Isabelle Carré, ont reçu 42 000 €, soit moins de 40% de la rémunération médiane des rôles principaux.https://siritz.com/financine/la-remuneration-des-roles-principaux-en-2025/

Pour bien illustrer la part du budget que la production de « La bonne étoile » a consacré aux quatre principaux postes de l’affiche par rapport à ce qui leur est consacré dans la moyenne des films le tableau ci-dessous est éclairant:

On voit que le poids de la musique dans le budget est plus du double que dans la moyenne des films. Au contraire, le poids des trois autres postes est très en dessous.

Pan cinéma (Philippe Godeau) est le producteur délégué. France 2 cinéma est coproducteur. Le film a bénéficié de 600 000 € d’avance sur recettes. La région Ile de France lui a accordé une aide remboursable. Canal+, Ciné+ et France télévisions l’ont préacheté. Pan Cinéma lui a donné un minimum garanti pour les mandats France et Play time pour les ventes à l’étranger.

Le précédent film produit par Pan Cinéma et distribué par pan distribution était « La fille d’un grand amour », réalisé par Agnès de Sacy et sorti le 8 janvier 2025. Isabelle Carré en était l’un des principales interprètes. Son budget prévisionnel était 4,2 millions € et il avait rassemblé 120 000 spectateurs. https://siritz.com/cinescoop/comedie-dramatique-sur-une-experience-vecue/

www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie budget, le plan de financement et la répartition des recettes prévisionnels de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit des chiffres de l’agrément d’investissement sur la base duquel le producteur a monté son financement. Il dispose de nombreuses archives et d’un puissant moteur de recherche. Il dispose d’archives des films sortis depuis 2010 et d’un puissant moteur de recherche, avec de multiples critères.

LE MOTEUR DE L’INDUSTRIE DU CINÉMA

ÉditorialUNE COMÉDIE AU BORD DU GOUFFRE

CinéscoopLe 8ème long métrage réalisé par Sebastien Betbeder est « L’incroyable femme des neiges », une comédie au bord du gouffre.

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Sebastien Betbeder

Son budget prévisionnel est 2 millions €, soit la moitié du budget prévisionnel médian des films de fiction de notre dernier baromètre. https://siritz.com/financine/barometre-des-budgets-previsionnels/ Pour la préparation, 30 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 42 000 €, dont 7 500 € d’à valoir sur droits d’auteur et 34 500 € de salaire de technicien. Là encore, c’est la moitié de la rémunération médiane des réalisateurs de films de fiction. https://siritz.com/financine/le-barometre-de-la-remuneration-des-realisateurs-2/. Il a écrit le scénario avec Mathieu Robert pour 53 000 €, soit le tiers du budget médian des scénarios. https://siritz.com/financine/budget-des-scenarios-en-2025-et-2024/

Les droits musicaux sont de 30 000 €, mais aucun compositeur ou responsable de la musique n’est crédit dans les documents à notre disposition. En tout cas, c’est les trois quarts du budget médian de la musique de films. https://siritz.com/financine/remuneration-des-compositeurs-de-musique/Enfin, les rôles principaux ont reçu 130 000 €, soit 20% de plus que leur rémunération médiane.

Pour bien illustrer la part du budget que la production de « L’incroyable femme des neiges » a consacré aux quatre principaux postes de l’affiche par rapport à ce qui leur est consacré dans la moyenne des films le tableau ci-dessous est éclairant :

La production a très nettement mis l’accent sur la rémunération du casting. Le poids de la musique par rapport au budget total du film est légèrement supérieure à la moyenne des films. Celui de la rémunération du réalisateur et du scénario est sensiblement inférieur à la moyenne.

Le producteur délégué est Envie de tempête productions (Frédéric Dubreuil et Jessica Cressy). Sedna est coproducteur. Angoa/Procirep ainsi que la région Bourgogne France Comté lui ont apporté leur aide. Canal+ et Ciné+ l’ont préacheté. KMBO a donné un minimum garanti pour les mandats salle, vidéo, VàD, VàDA tandis que Be for Films a le mandat de vente à l’étranger sans minimum garanti.

Le précédent film de Sebastien Betbeder était « Tout fout le camp », sorti en 2022. Son budget prévisionnel était 1,2 millions €. Il avait le même producteur et Rezo films était le distributeur. Il avait rassemblé 5 000 spectateurs.

www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie budget, le plan de financement et la répartition des recettes prévisionnels de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit des chiffres de l’agrément d’investissement sur la base duquel le producteur a monté son financement. Il dispose de nombreuses archives et d’un puissant moteur de recherche. Il dispose d’archives des films sortis depuis 2010 et d’un puissant moteur de recherche, avec de multiples critères.

ÉPOPÉE D’UN BANDITISME FÉMININ DE LA DÉBROUILLE

CinéscoopLe 4ème long métrage de la réalisatrice Melissa Drigeard, « Le gang des Amazones » nous raconté l’épopée d’un banditisme féminin de la débrouille.

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Mélissa Drigeard

Son budget prévisionnel est 8 millions €, soit 40% de plus que le budget moyen des films français de fiction de notre dernier baromètre.https://siritz.com/financine/barometre-des-budgets-previsionnels/ Pour la préparation, 40 jours de tournage (dont un au studio de Martigue) et la post-production la rémunération de la réalisatrice est de 200 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’est une fois et demi la rémunération moyenne des réalisateurs. https://siritz.com/financine/le-barometre-de-la-remuneration-des-realisateurs-2/Elle a écrit le scénario avec Vincent Juillet pour 212 000 €, soit 20% de la moyenne des budgets des scénarios de films. https://siritz.com/financine/budget-des-scenarios-en-2025-et-2024/

La musique a été confiée à Chloé Thévenin pour 125 000 €. C’est le double de la moyenne des droits musicaux ? https://siritz.com/financine/remuneration-des-compositeurs-de-musique/La rémunération des rôles principaux est 320 000 €, soit 40% de plus que la moyenne des rémunérations des rôles principaux. https://siritz.com/financine/la-remuneration-des-roles-principaux-en-2025/

Pour bien illustrer la part du budget que la production de « La bonne étoile » a consacré aux quatre principaux postes de l’affiche par rapport à ce qui leur est consacré dans la moyenne des films le tableau ci-dessous est éclairant:

On voit que la production a consacré un budget conséquent à la musique. Les autres postes sont proches du pourcentage du budget total que leur consacre la moyenne des films.

Le producteur délégué est Cheyenne Fédération (Julien Madon). Single man productions, JM Films et France 2 cinéma sont coproducteurs. 2 sofica non garanties y ont investi et la région Sud lui a apporté son soutien. Netflix et France télévisions l’ont pré-acheté. Apollo films a donné un minimum garanti pour tous les mandats France et Ginger & Fred un minimum garanti pour les ventes à l’étranger.

Le précédent film réalisé par Melissa Drigeard était « Hawaii », sorti en 2023. Son budget était 7,9 millions €. Il était produit par Marvelous productions et distribué par Warner Bros.ll avait rassemblé 120 000 spectateurs.

www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie budget, le plan de financement et la répartition des recettes prévisionnels de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit des chiffres de l’agrément d’investissement sur la base duquel le producteur a monté son financement. Il dispose de nombreuses archives et d’un puissant moteur de recherche. Il dispose d’archives des films sortis depuis 2010 et d’un puissant moteur de recherche, avec de multiples critères.

UN MEC SE FAIT PASSER POUR JUIF EN 1940

CinéscoopLe comédien Pascal Elbé réalise son 4ème long métrage pour le cinéma avec la comédie dramatique« La bonne étoile » : un mec se fait passer pour juif en 1940.

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Pascal Élbé

Son budget prévisionnel est 7 millions €, soit 30% de plus que le budget prévisionnel moyen des films français de fiction de notre dernier baromètre. https://siritz.com/financine/barometre-des-budgets-previsionnels/ Pour la préparation, 38 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 200 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’est 50% de plus que la rémunération moyenne des réalisateurs. https://siritz.com/financine/le-barometre-de-la-remuneration-des-realisateurs-2/.

Il a écrit le scénario pour 120 000 €, soit deux tiers du budget moyen des scénarios. https://siritz.com/financine/budget-des-scenarios-en-2025-et-2024/La musique a été confiée à Romain Allender et Valentin Couineau pour 35 000 €, ce qui est 90% de la rémunération médiane des compositeurs de films. https://siritz.com/financine/remuneration-des-compositeurs-de-musique/ Enfin la rémunération des rôles principaux est 650 000 €, soit 2,8 fois la rémunération moyenne des rôles principaux. https://siritz.com/financine/la-remuneration-des-roles-principaux-en-2025/

Pour bien illustrer la part du budget que la production de « La bonne étoile » a consacré aux quatre principaux postes de l’affiche par rapport à ce qui leur est consacré dans la moyenne des films le tableau ci-dessous est éclairant:

On voit ainsi que la production a mis l’accent sur le casting dont le budget dépasse plus du double du pourcentage du budget total que la moyenne des films lui consacre. Le réalisateur est également au-dessus de la moyenne. En revanche la part du scénario est relativement faible. Mais c’est aussi parce que c’est le réalisateur qui l’a écrit et qu’il cumule les deux rémunérations. En outre il fait partie des rôles principaux. La poids du budget de la musique est lui très au-dessous de la moyenne.

Le producteur délégué est Yann Zenou Entertainement (Yann Zenou). UGC Images et France 3 cinéma sont coproducteur.5 sofica non garanties y ont investi. Le film a bénéficié de l’aide à la musique originale du CNC ainsi que de l’aide de la Sacem. Il a également bénéficié des aides non remboursables de la région Grand Est, du département des Vosges et la Communauté d’agglomération d’Épinal. Canal+, Ciné+ et France télévisions l’ont préacheté. UGC Images a donné un minimum garanti pour tous les mandats de distribution.

Le précédent film réalisé par Pascal Elbé était « Je compte sur vous », sorti en 2015. Il était produit par Vito Films et distribué par Rezo Films. Avec un budget prévisionnel de 3,7 millions € il avait rassemblé 125 000 spectateurs.

www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie budget, le plan de financement et la répartition des recettes prévisionnels de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit des chiffres de l’agrément d’investissement sur la base duquel le producteur a monté son financement. Il dispose de nombreuses archives et d’un puissant moteur de recherche. Il dispose d’archives des films sortis depuis 2010 et d’un puissant moteur de recherche, avec de multiples critères.

UN ROAD MOOVIE SUR LA FRANCE ET LES FRANÇAIS

CinéscoopLe 3ème long métrage pour le cinéma (il en a réalisé plusieurs pour la télévision ou internet) du photographe et écologique Yann Arthus-Bertrand (qui a aussi été comédien) https://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand a été co-réalisé avec Michaël Pitiot qui a réalisé de nombreux documentaires ou reportages pour la télévision et déjà un long métrage avec Yann Arthus-Bertrand. https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Pitiot« France, une histoire d’amour » est un road movie sur la France et les français.

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Emmanuel Pitiot

Yann Arthus-Bertrand

Son budget prévisionnel était 3,8 millions, mais son budget définit est 3 millions €. C’est, de loin, le budget le plus élevé de l’année pour un documentaire, le budget prévisionnel le plus élevé de notre dernier baromètre étant de 968 000 €. https://siritz.com/financine/barometre-des-budgets-previsionnels/ Pour la préparation, 57 jours de tournage et la post-production la rémunération des deux réalisateurs est de 176 000 €, dont 70 000 € d’à valoir sur droits d’auteur et 106 000 € de salaire de technicien. C’est plus du double de la rémunération la plus élevée de notre baromètre. https://siritz.com/financine/le-barometre-de-la-remuneration-des-realisateurs-2/

Le sujet a été rémunéré 112 000 € et la musique (pour laquelle aucun compositeurs n’est crédité dans les documenta à notre disposition) a un budget de 212 000 €, ce qui est trois fois et demi le budget moyen des droits musicaux d’un film.

Le producteur délégué est Hope productions (Marc Stanimirovic et Florent Gilard) tandis que France 2 cinéma est coproducteur. France télévisions l’a préacheté. Intermarché a également fait un gros apport. Renault en a également fait un sous forme d’échange marchandise. Apollo distribution est distributeur, mais sans minimum garanti.

Le précédent film co-réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Michaël Pitiot était « Legacy, notre héritage » sorti en 2021, uniquement en Vod.

www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie budget, le plan de financement et la répartition des recettes prévisionnels de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit des chiffres de l’agrément d’investissement sur la base duquel le producteur a monté son financement. Il dispose de nombreuses archives et d’un puissant moteur de recherche. Il dispose d’archives des films sortis depuis 2010 et d’un puissant moteur de recherche, avec de multiples critères.

FAVORISER DES FILMS POPULAIRES PARCE QU’INNOVANTS

ÉditorialUNE FABLE VIRTUOSE SUR LE TOTALITARISME

CinéscoopLe 5ème film réalisé par l’Ukrainien Sergeï Loznitsa https://fr.wikipedia.org/wiki/Sergueï_Loznitsa est « Deux procureurs ». https://fr.wikipedia.org/wiki/Deux_Procureurs. Cette une adaptation du roman russe éponyme de Georgui Demidov t une fable virtuose sur le totalitarisme.

Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.

Sergueï Loznitsa

Le budget prévisionnel de cette coproduction entre la France (33%), l’Allemagne (26%), la Roumanie (11%), la Lettonie (10%), les Pays-Bas (10%) et la Lituanie (10%) est 2,6 millions €, soit 60% du budget prévisionnel médian des films de fiction français de notre dernier baromètre. https://siritz.com/financine/barometre-des-budgets-previsionnels/. Pour la préparation, 18 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 75 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’est 90% de la rémunération médiane des réalisateurs. https://siritz.com/financine/le-barometre-de-la-remuneration-des-realisateurs-2/ Les droits du livre ont été acquis pour 100 000 € le réalisateur a écrit le scénario pour 175 000 €. Le budget total du scénario est donc à peu près le budget moyen des scénarios.

La musique a été confiée à Christiaan Verbeek pour 15 000 €, soit le tiers de la rémunération médiane des compositeurs de musique de film. https://siritz.com/financine/remuneration-des-compositeurs-de-musique/ Les rôles principaux ont reçu 25 000 €, soit 22% de la rémunération médiane des rôles principaux. https://siritz.com/financine/la-remuneration-des-roles-principaux-en-2025/

Le producteur délégué français est SBS productions (Saïd Ben Saïd). Il a reçu du CNC l’aide au cinéma du monde et l’aide du mini-traité franco-allemand. La distribution a été confiée à Pyramide qui a donné un minimum garanti pour la distribution en France. SBS distribution a donné un minimum garanti pour les ventes à l’étranger.

Le producteur allemand est EA looks qui a bénéficié des aides du Mini-traité franco-allemand, de MDM et du Medienboard. La chaîne RBB l’a préacheté. Le producteur néerlandais est Atoms & Void qui a bénéficié du Dutch film Fund.

Le producteur roumain est Avantpost Media qui a reçu le soutien du CNC Romania. Le producteur letton est White Picture qui a bénéficié de l’aide du Riga Film Fund et de LIAA. Enfin le producteur Lituanien est Uljana Kim studio. Il a reçu l’aide du Lithuanian Film center. La chaîne publique nationale l’a préacheté.

Le précédent film réalisé par Sergeï Loznitsa était le film ukrainien « Donbass », sorti en France en 2018. Il était déjà distribué par Pyramide et avait rassemblé 14 000 spectateurs.

www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie budget, le plan de financement et la répartition des recettes prévisionnels de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il s’agit des chiffres de l’agrément d’investissement sur la base duquel le producteur a monté son financement. Il dispose de nombreuses archives et d’un puissant moteur de recherche. Il dispose d’archives des films sortis depuis 2010 et d’un puissant moteur de recherche, avec de multiples critères.